那天在銷售例會上,一個業務員無奈地說:“我不是不跟進,是根本記不過來。”

- 桌上的Excel表格、

- 跳不停的微信群消息,

- 讓人看著就頭大。

大家都在跟客戶,但沒有人真正知道,誰跟到了哪一步。幾天不聯系,客戶就可能被競爭對手拿下。

我們以前上過好幾套CRM,結果都是熱鬧兩周后沒人用,系統成了擺設。

那時我想,如果讓系統自己追蹤客戶,不靠人去記,會輕松多少?

于是,我給自己定了個小目標——兩小時,搭一套能自動追蹤客戶意向的CRM。

文章參考>> //gaoyunjjd.com

一、為什么大多數CRM都成了客戶通訊錄

說實話,很多企業的CRM,最后都變成了一個聯系人大全。

系統功能很齊全,界面也很花哨,但沒人真在用。

- 銷售覺得錄數據太麻煩,老板又抱怨看不到進展。

- 最后CRM留下一堆空客戶,人還得靠印象去跟。

我后來發現,問題根本不在工具,而在邏輯。

大多數CRM只做了三件事:

- 第一,堆字段——各種客戶信息、階段、跟進記錄,錄得人心煩;

- 第二,靠人記——誰該跟進、跟了幾天,全憑銷售自己記;

- 第三,全憑感覺——客戶熱不熱,全靠主觀印象。

缺乏流程,缺乏提醒,缺乏判斷。

所以,我這次想試試,讓系統自己動起來。

- 不是存客戶,而是盯客戶;

- 不是催銷售錄表,而是系統主動催人。

二、兩小時,我讓CRM“活”起來

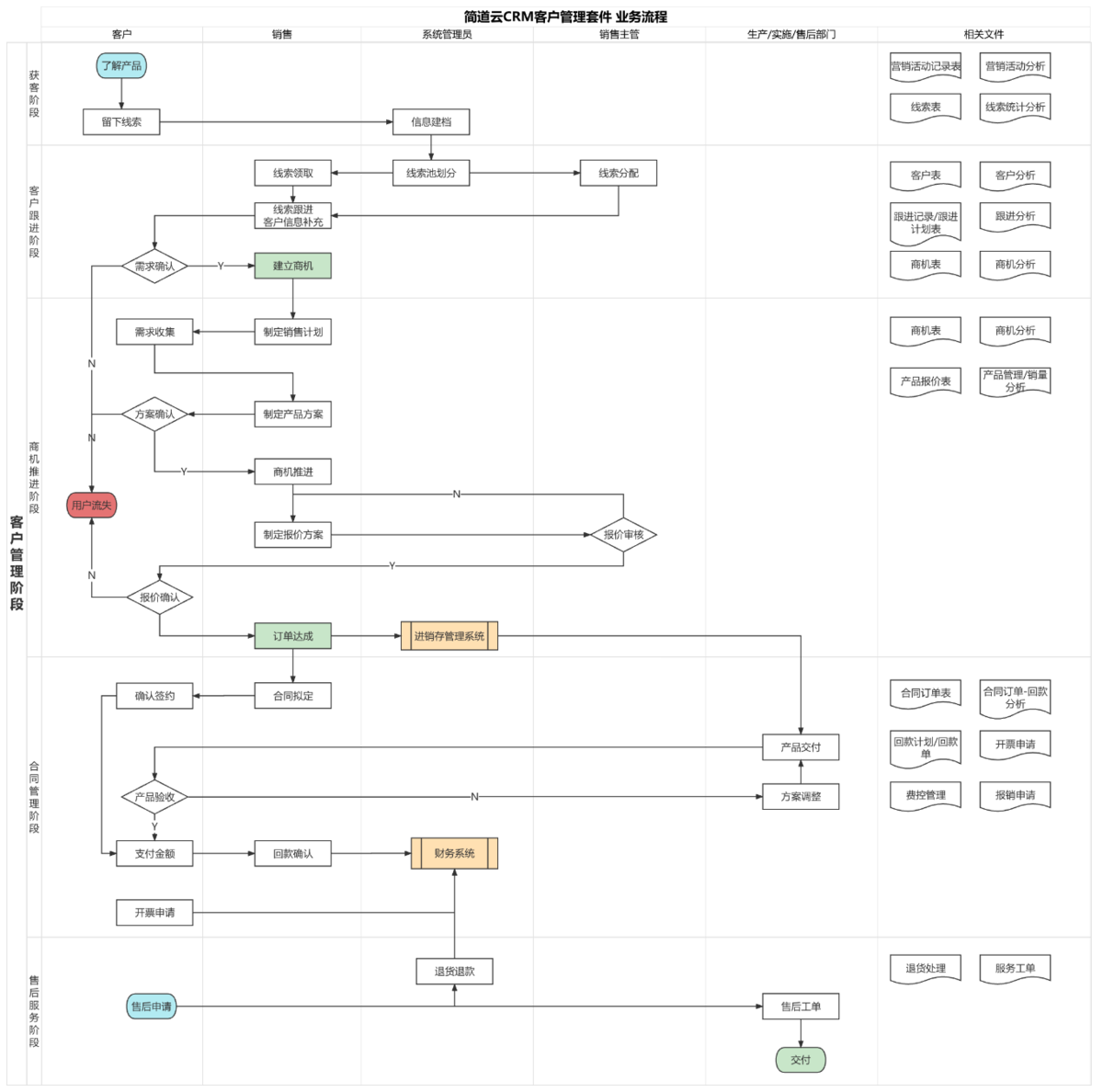

開始之前,我先在紙上畫了個邏輯圖:誰在用、要管什么、系統怎么提醒。

思路理清楚了,才知道每一步該怎么落地。

1.線索錄入:信息自己跑進系統

第一步是把客戶信息收集自動化。

我用零代碼平臺搭了個智能表單:客戶無論是官網提交、展會掃碼,還是銷售手動錄入,填完表單就自動生成客戶檔案。

這里我做了幾個小技巧:

- 每條線索都帶來源標簽(官網、展會、人工錄入),方便后續統計渠道效果。

- 表單字段盡量精簡,只要姓名、聯系方式、來源、需求點幾項,保證銷售愿意填。

- 每條線索進系統后,自動給負責人分配,避免“沒人跟進”。

這樣一來,信息不再靠人手動整理,不再翻Excel,也不用擔心丟線索。

系統會記錄誰錄入、什么時候錄入,保證每條線索可追蹤。

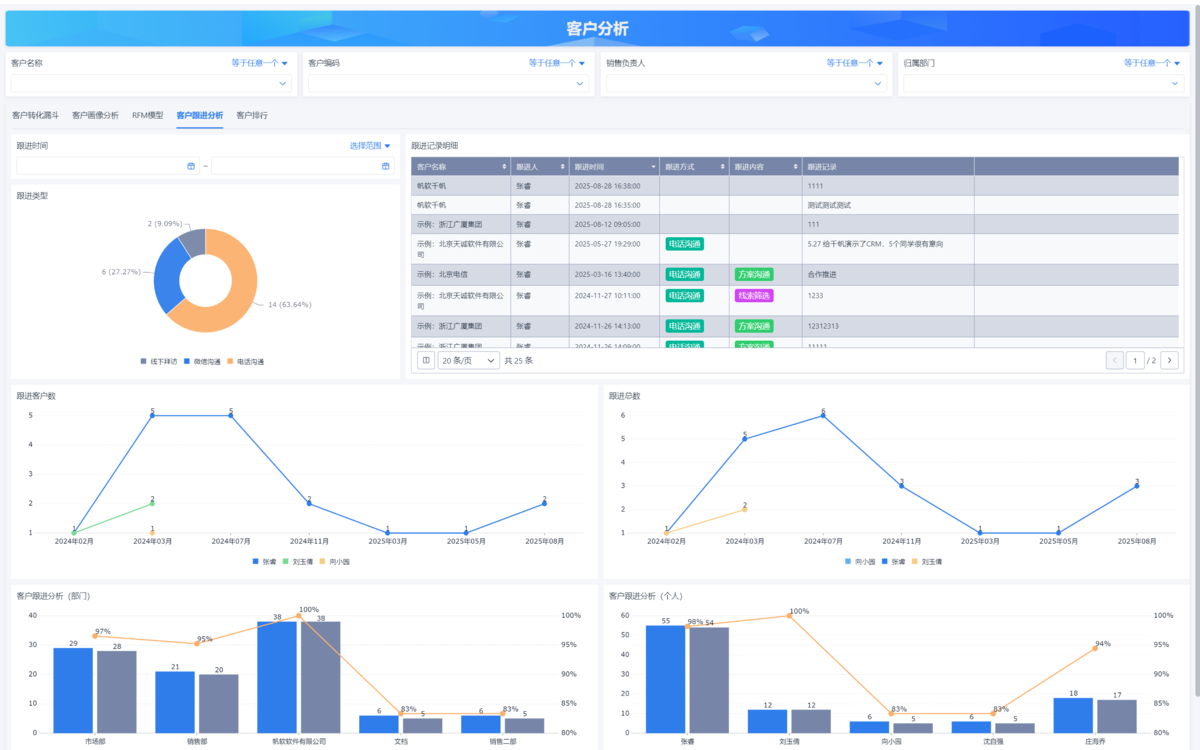

2.意向追蹤:客戶熱度自動打分

下一步是讓客戶檔案會說話。

每次銷售溝通后,只需在系統里寫一句溝通結果,比如“已發報價”“客戶還在比較”,系統就會自動更新客戶熱度。

我用的邏輯很簡單,但實用:

- 根據關鍵詞設置熱度權重,“準備下單”+3分,“再考慮”-1分。

- 聯系頻率也計入評分,超過設定天數未跟進,熱度自動下降。

- 系統會按熱度自動給客戶排序,最有成交可能的客戶排在前面。

這樣,每天打開系統,銷售一眼就能看出哪些客戶該重點跟,哪些可以暫緩,告別憑記憶或感覺做決策。

3.自動提醒:三天沒跟進,系統主動催

再解決一個痛點——提醒。

以前銷售靠自己記日程表或者主管催,現在我設了規則:

- 客戶三天沒更新狀態,系統就自動發消息到釘釘或企業微信,@對應銷售。

- 同時在系統首頁的“待跟進”列表里突出顯示這些客戶,打開就能處理。

- 可以自定義提醒周期和頻率,比如重要客戶兩天沒動就提醒一次。

這樣就實現了系統盯人,不用主管每天查報表,也不用銷售擔心漏掉客戶。

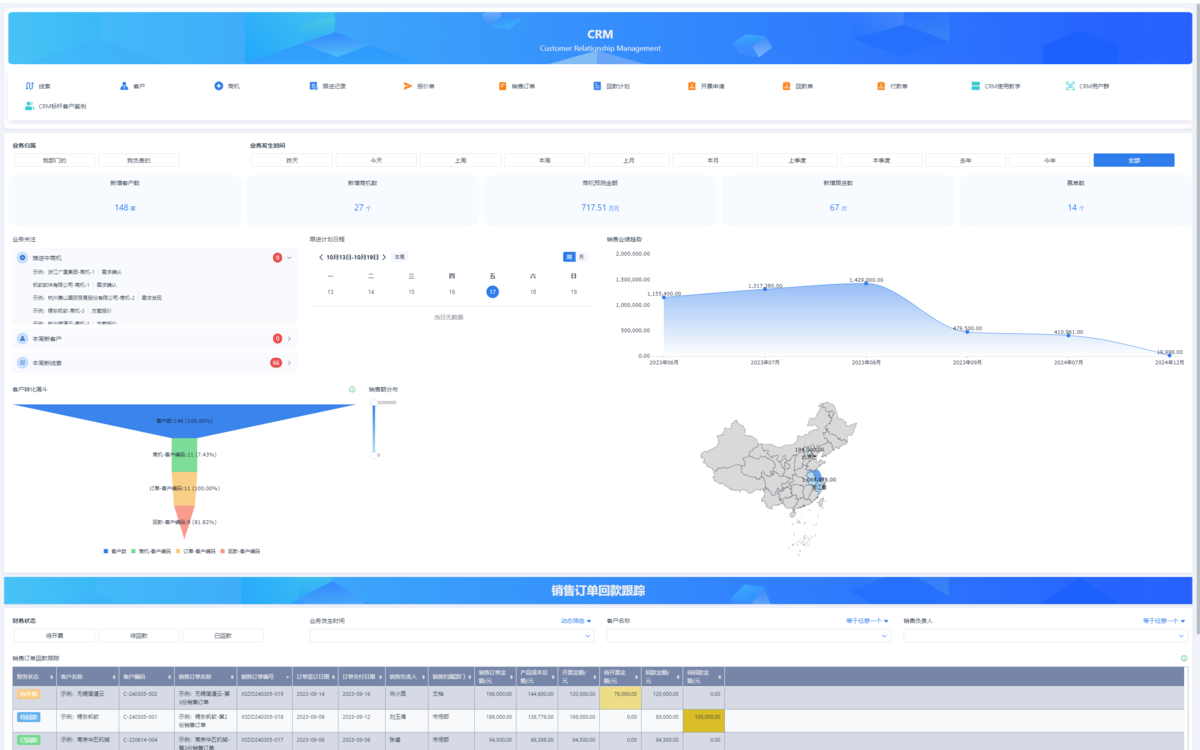

4.漏斗分析:從線索到成交全程可視

最后,我搭了自動銷售漏斗圖,覆蓋線索→意向→成交→復購的整個流程。

每條線索在不同階段的轉化情況,系統都會自動刷新。

我做了幾個操作上的優化:

- 階段流轉自動記錄時間,計算每個階段平均停留天數。

- 階段轉化率自動生成圖表,銷售和老板都能直觀看到效果。

- 可以點擊任意階段的客戶,直接查看溝通記錄、負責人、熱度,方便復盤和調整策略。

整個系統,用零代碼平臺拖了幾十個組件,兩個小時就跑通了。

關鍵不是技術難不難,而是邏輯清楚——客戶信息要從靜態存檔變成動態流動。

系統要能盯人、能提醒、能分析,把原本分散、靠記憶完成的跟進,變成自動化閉環。

三、CRM的核心,不是管客戶,是管節奏

做完這套系統后,我越來越確認一點:CRM的價值,不在信息,而在節奏。

- 銷售不是輸在客戶太多,而是輸在節奏亂。

- 誰先動、誰拖了、誰該跟——這才是系統該做的事。

CRM不是筆記本,也不是檔案庫。

它應該像一個節奏引擎,能自動識別出:哪些客戶快冷了、哪些該催、哪些要復盤。

讓銷售從記得去做變成系統提醒我做。

很多企業上CRM失敗,就是沒把這個節奏拆明白。

數據錄了半天,沒反饋、沒提醒、沒人用,自然死。

一個好的CRM,必須能讓動作閉環——從錄入、判斷、提醒、復盤,全程不靠人盯。

四、結語

兩小時搭建的系統,雖然還不完美,但已經展示了CRM應有的樣子。

它不是用來存表格的,而是能自動運行邏輯、跟進客戶、生成分析的數據系統。

系統的核心是減輕銷售工作量,讓他們不用記日程、不漏掉客戶,也減少重復操作。

我把系統的邏輯和模板都整理好了,其他團隊可以直接復用。

改幾個字段、調整規則,就能適配不同業務場景。

這個過程讓我更明確:管理工具的價值,不在于功能多智能,而在于能降低操作成本,讓銷售專注于成交。

剩下的工作,讓系統自動完成就好。