每到月末,當一堆堆紙質或電子采購單堆積在桌面時,相信每個采購經理都會感到頭大。

- 一個個訂單審核、

- 供應商選擇、

- 審批流程再三確認,

- 手動處理每個細節,

- 效率低得讓人抓狂。

而更糟的是,某些審批滯后,結果導致生產線停擺,所有人都得為此付出代價。

為了解決這一系列問題,我經過一番摸索和調整,終于搭建出了一套“智能采購管理系統”——

它可以自動化地整合采購需求、供應商篩選、審批流程,最后生成采購訂單并對接財務數據。

更關鍵的是,這個系統低成本、高效便捷,哪怕你不是IT高手,也能輕松搭建。

今天,我就把我這段從0到1的搭建經驗,毫無保留地分享給你。

文章參考>> //gaoyunjjd.com

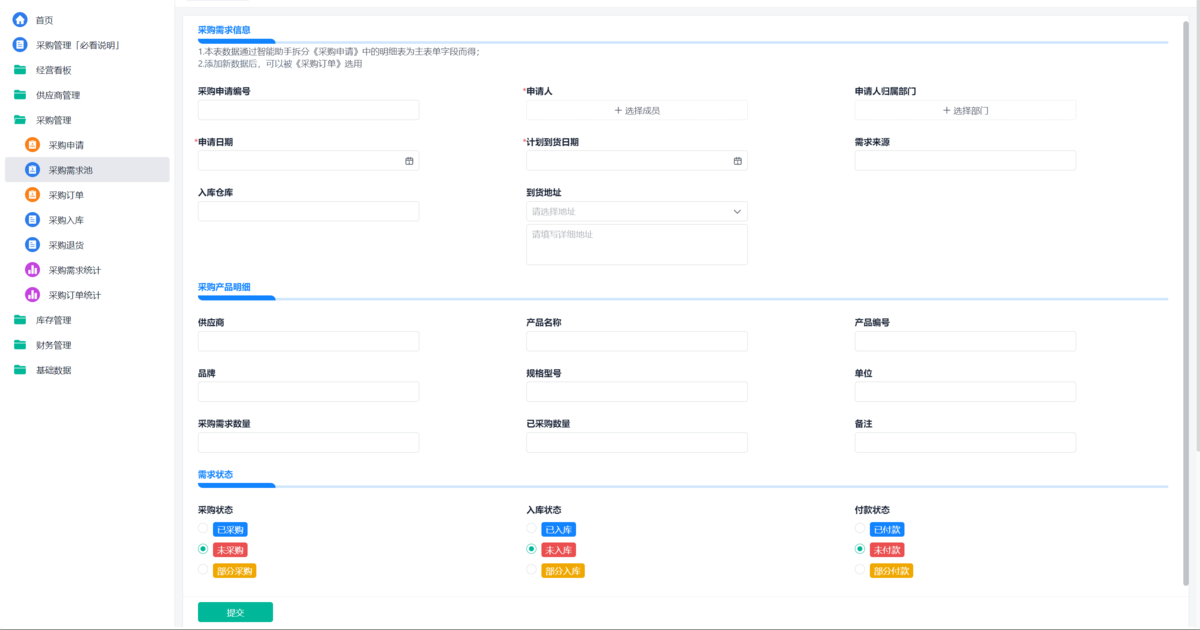

第一步:建立采購需求池

我先做的第一件事,是把各部門的采購需求集中起來。

以前,每個部門都用自己的Excel或者聊天記錄提交采購單,信息散落,根本沒辦法統一管理。

在系統里,我新建了一個“采購需求池”,把各部門的需求統一錄入。

字段包括:物料名稱、規格、數量、需求時間、部門負責人。

最重要的是,我不再手工錄入現有數據,而是直接用平臺的一鍵導入功能,把原來的Excel幾分鐘就導進來了。

現在,不管哪個部門發了采購單,我都能第一時間看到,一目了然。

再也不會出現“某部門提交了采購單,我卻沒收到”的情況。

信息集中之后,后續審批、供應商選擇、訂單生成都能順利銜接。

第二步:智能審批流

采購需求集中起來之后,審批成了下一個瓶頸。

- 以前小額采購可能直接通過,

- 但大額采購或特殊物料,審批流程很亂,

- 有時卡在某個人桌上,生產線等得心慌。

我在系統里設置了智能審批流:

- 不同金額、不同物料類別自動走對應審批人,

- 審批節點固定、順序明確。

比如,低額物料直接部門主管審批,高額物料要采購總監和財務聯合審批。

這樣一來,流程自動化,審批效率大幅提升。

更重要的是,流程透明,每個節點的審批記錄都留存下來,有問題可以追溯責任,而不是靠記憶或口頭問誰。

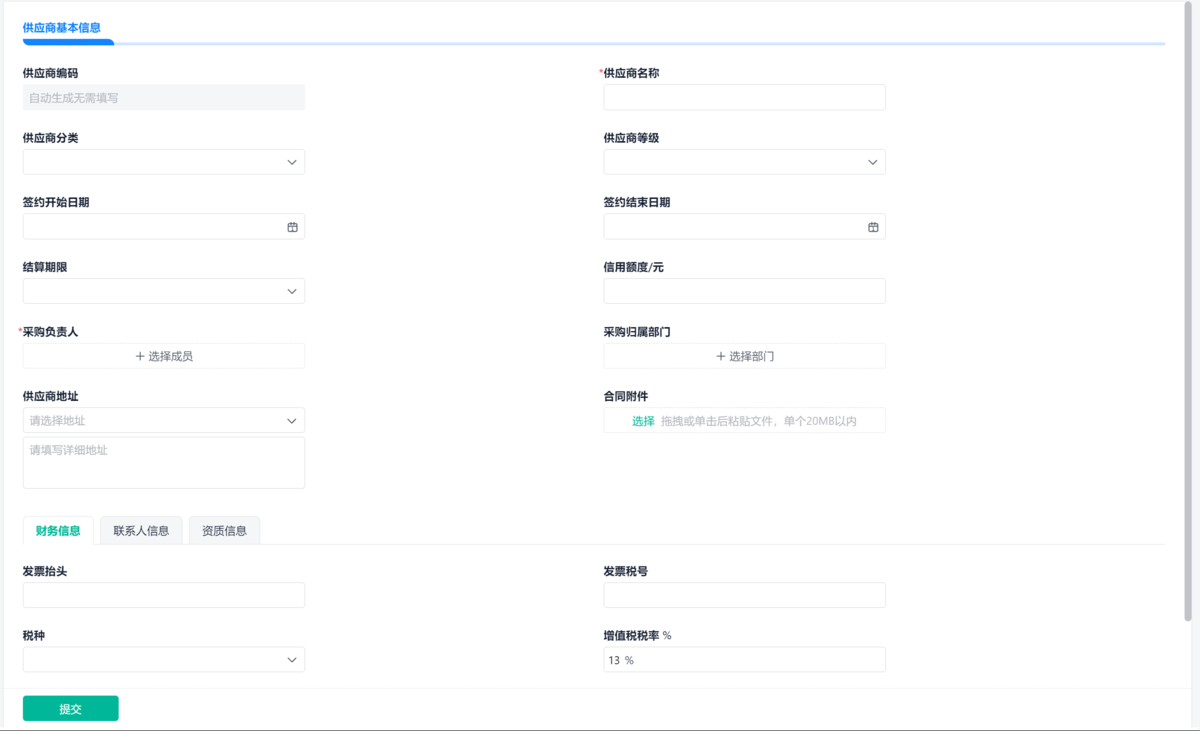

第三步:供應商信息庫

采購離不開供應商管理。

過去我靠經驗挑選供應商,有時是老供應商、有時是價格看著順眼的,這種“憑感覺”的方式,問題遲早暴露。

為了解決這個難題,我在系統里建了供應商信息庫,

- 把所有供應商的資質、報價、歷史合作記錄、交付和質量情況集中管理。

- 以后需要比價或者選擇供應商,系統能直接顯示綜合信息,幫我快速判斷哪個供應商更可靠。

我還把每家供應商的評分掛上表,關鍵指標包括交付準時率、質量合格率、響應速度、價格競爭力。

這樣做之后,好供應商被看見,不合格的供應商也可以清晰識別,減少主觀選擇的干擾。

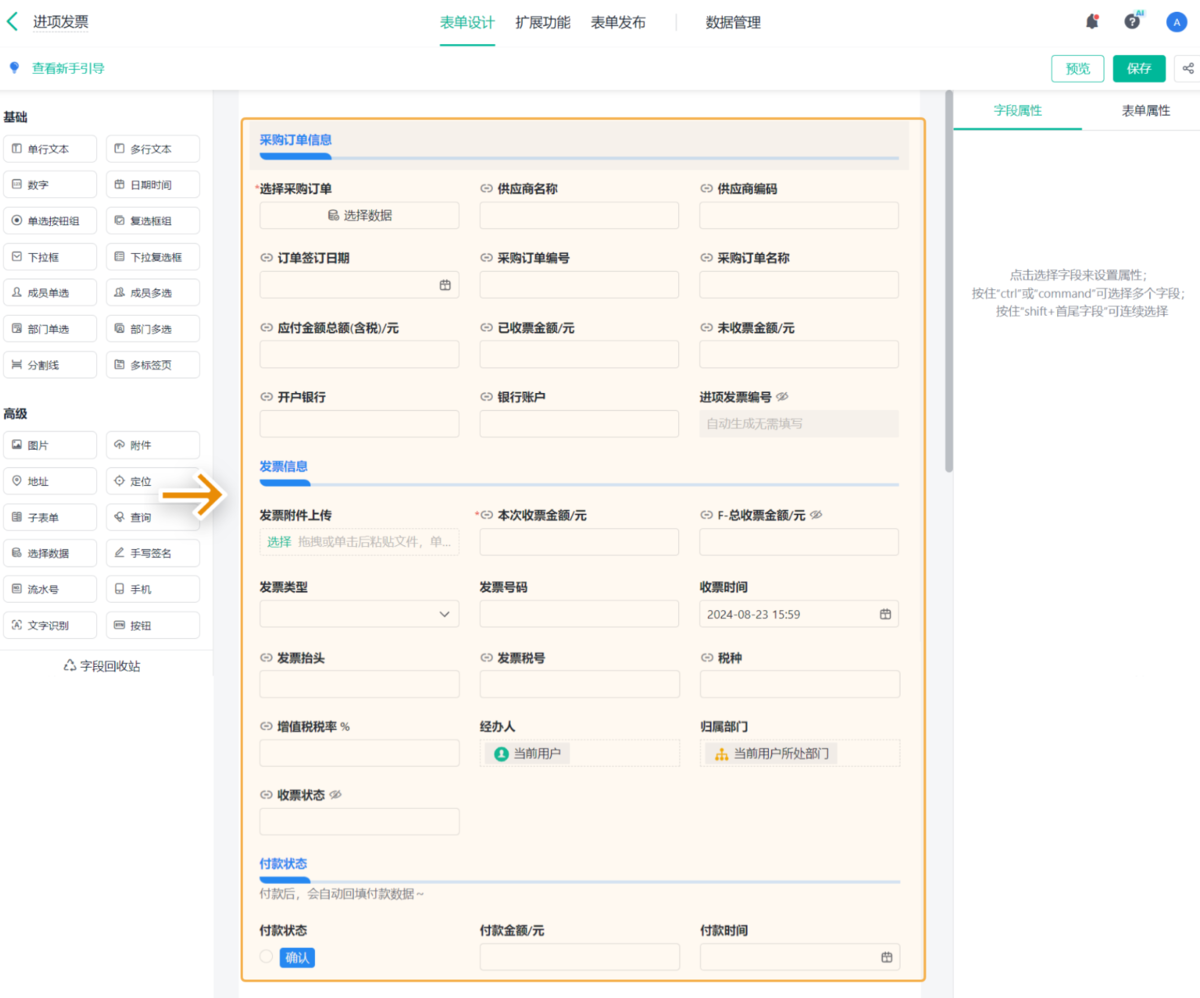

第四步:采購訂單與對賬聯動

接下來是采購訂單管理和對賬。

以前采購下單后,合同、發票、付款信息分開,財務對賬時經常出錯,手工核對浪費大量時間。

我在系統里把采購訂單、合同、發票和付款信息打通。

- 每生成一張采購訂單,

- 系統會自動關聯合同和發票信息,

- 財務只需登錄系統,就能實時對賬。

這樣不僅提高了對賬效率,也降低了出錯率,以前一個月對賬可能花半天,現在幾分鐘就能搞定。

更重要的是,數據全程可追溯,任何差異都能馬上定位原因。

第五步:數據可視化看板

最后一步是把數據直觀呈現給管理層。

我用平臺自帶的儀表盤功能,把采購金額、節約成本、審批效率、供應商評分等指標做成可視化圖表。

比如,綜合看板上有

- 采購總額趨勢、

- 各部門需求分布、

- 供應商績效排行榜,

老板想看采購情況,一屏就能全部看到,再也不需要我解釋一堆數字,每一次匯報都高效、省力。

可視化數據還有額外價值:發現異常可以立即追蹤,審批滯后、供應商交付問題,都能提前預警,不用等問題爆發再救火。

總結

回頭看,采購管理難,不是因為業務復雜,而是長期依賴手工、經驗和碎片化工具。

智能采購系統并不神秘,兩小時就能搭出雛形,關鍵是把流程、數據和權限統一起來,實現數據化、透明化、閉環化。

投入兩小時,收獲的是長期穩定的采購流程、供應鏈風險降低,以及企業成本的顯著控制。

如果你也在采購管理中被各種問題困擾,不妨試試用零代碼平臺搭建一套智能采購管理系統,讓管理回到正軌。

兩小時的投入,換來的可能是未來幾年的省心和高效。